コンテンツ

- ホーム

- 保険毎日新聞コンテンツ

- 特集

- 特集

【石碑は語る~地震・津波・高潮のつめ跡~】 奇跡の神社(東日本大震災)

2011年の東日本大震災の取材で、当社の記者森隆は、三陸地域の海岸沿いの高台に過去の地震や津波の被害を物語る石碑がいくつも残されていることに気付きました。そのような石碑が東北地方のみならず全国各地津々浦々にあることを知った森は、取材で全国を回るなか、足場の悪いところにあることが多い石碑を一つひとつ訪れ、写真に収め由来を調べあげ記事にしてきました。2011年8月から連載をスタート、すでに160か所以上の石碑を紹介してきています。

奇跡の神社(東日本大震災)

東日本大震災追悼伝承之碑

【保険毎日新聞 2024年12月24日 掲載】

福島県の太平洋沿岸、いわゆる浜通りの南端にいわき市がある。古くは「石城」「磐城」「岩城」とも書かれ、地域はかつて常磐炭田が栄えたことで知られるだけに地盤も固いようなイメージだ。しかし、マグニチュード9・0の超巨大地震は、そうしたいわき市も容赦なく揺らした。震度6弱の強い揺れで、地割れや地滑り、土砂の崩落も発生。道路に2㍍ほどの落差が出た場所もある。

東日本大震災では宮城県や岩手県沿岸の被害が際立っていることから、いわき市の状況はさほど伝えられてこなかった印象がある。だが、地震を起こした震源域は南北450㌔とも500㌔ともいわれるだけに、この地域も甚大な被害に変わりはない。

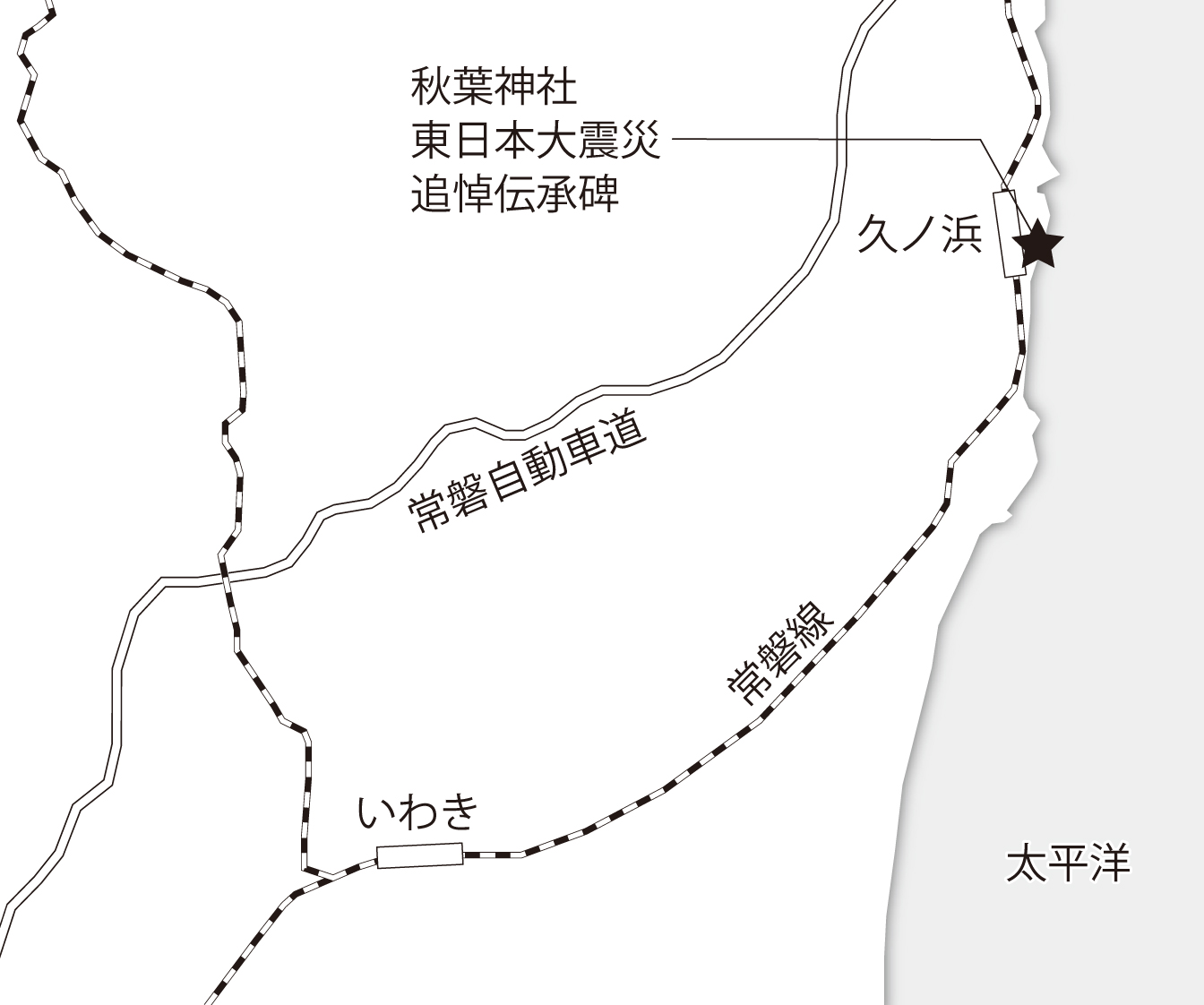

いわき市の北に久ノ浜という町がある。平安時代から鎌倉時代に生きた西行法師もこの地を訪れ、「陸奥のくの木奴美ケ浦に旅寝して 明日や拝まん波立の寺」と詠んだ。また、江戸時代に宿場も置かれたことでも知られる。

東日本大震災の発生は午後2時46分、その後、太平洋の海面を不気味に揺らしながら津波の第1波が迫る。午後3時23分ごろのことだ。この第1波は海岸の堤防が防いだ。しかし、午後3時半、さらに勢いを増した第2波が久ノ浜をはじめとするいわき市の海岸沿いを舐めるように襲ってきた。その高さ、7㍍を超える。河口から逆流する津波。濁流ともいえる強い流れの中で家も車も無残にのみ込まれていった。この津波によって607世帯が被災し、59人の命が奪われた。さらに久ノ浜中心街付近では火災が発生。津波にかき回されて広がり、約70棟が焼失した。

久ノ浜の海岸沿いに秋葉神社と呼ばれる神社がある。東日本大震災の甚大な被害の中でこの神社は向拝柱と鳥居が倒れただけで済んだことから奇跡の神社とも呼ばれている。先人たちが津波の教訓を後世に伝えるために波を避ける地に建立したとの逸話も残る。

この秋葉神社の横に、東日本大震災追悼伝承の碑が凛として建つ。碑には大きく「大地震が起きたら大津波が来る。直ぐに逃げろ、高台へ。一度逃げたら絶対戻るな」と強い口調で記されている。碑文にはこの地域の被害状況が詳細に記されており、その最後には「気っぷがよく義理人情に厚いといわれてきた久ノ浜の先人の心を引き継ぎ、未来にそのバトンをつなごうと、ここに愛する故郷を子々孫々に至るまで伝えていくことを願い鎮魂の祈りの証として当碑を刻む」と締めくくっている。

秋葉神社周辺の海岸沿いは今、防災緑地として延長1・3㌔、幅約50㍍の防災林が整備されている。

クロマツの幼木が潮風に踊る。その1本1本がいつしか大木となって、津波から町を守る奇跡の松になるように、そう願いを込めた。

(森隆/日本ペンクラブ会員)

秋葉神社

津波に襲われた久ノ浜海岸

【地震メモ】

久ノ浜を含むいわき市北部は福島第一原発の約30㌔圏内に含まれている。この地域は東日本大震災発生後の3月15日、政府から屋内避難指示が発令。さらに10日後の3月25日には住民の自主避難を促す通知が出された。地震による倒壊、津波による流失、火災、さらには放射能の影響への不安。壊滅的被害を受けた久ノ浜だが、今、整備が進められ、復興への足踏みは確かなものになっている。震災の記憶を風化させることなく、震災に負けることなく、強く生きていく空気も漂う街に変貌している。

【参考】

みらいへつなぐ「いわき」ものがたり

【アクセス】

JR常磐線久ノ浜駅約0.3㌔