コンテンツ

- ホーム

- 保険毎日新聞コンテンツ

- 特集

- 特集

【石碑は語る~地震・津波・高潮のつめ跡~】 34メートルの壁(阪神・淡路大震災)

2011年の東日本大震災の取材で、当社の記者森隆は、三陸地域の海岸沿いの高台に過去の地震や津波の被害を物語る石碑がいくつも残されていることに気付きました。そのような石碑が東北地方のみならず全国各地津々浦々にあることを知った森は、取材で全国を回るなか、足場の悪いところにあることが多い石碑を一つひとつ訪れ、写真に収め由来を調べあげ記事にしてきました。2011年8月から連載をスタート、すでに160か所以上の石碑を紹介してきています。

南海トラフ巨大地震の想定最高津波高が記された「人と防災未来センター」

消えた小島(東日本大震災)

【保険毎日新聞 2025年7月24日 掲載】

南海トラフ巨大地震の被害想定では、高知県黒潮町で最大津波高34メートルもの津波の可能性を示唆した。この34メートル。数字だけではピンと来ないかもしれない。水平距離と垂直の高さではインパクトがまったく異なるからだ。近隣のビルを見上げてほしい。34メートルといえば10階建てほどの高さに匹敵する。それが海から押し寄せるのだ。

実感がなかなか湧きにくい34メートルだが、それを壁面に記した建物が神戸にある。「人と防災未来センター」だ。

このセンターは1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災での被害と教訓を風化させることのないよう神戸港の湾岸部に造られた。展示ゾーンでは震災直後の街並みをジオラマ模型で再現したり、激しい地震の状態を大型映像と音響で提供、さらに防災に関するさまざまな展示が行われている。

外壁を見ると、最高部に赤い印がつけられた巨大なメジャーとも思えるラインが目に入る。そこには「南海トラフ巨大地震の最大津波高の想定は、高知県黒潮町の34・4m」と記されている。首が痛くなるほど見上げる高さだ。

防災に関するさまざまな知識が凝縮された「人と防災未来センター」だが、その敷地内にも注目すべきモニュメントが存在する。そのいくつかを巡ってみた。

まずは「阪神・淡路大震災 慰霊のモニュメント」だ。水の中に浮かぶ白と黒の異なった石を配した造形アートのようだ。当初、一見しただけでは目的が分からなかったが、説明文にこうある。『このモニュメントは1995年1月17日の阪神・淡路大震災の起こった時刻5時46分を示す時計の角度を表しています。未曾有の衝撃を与え、そのときを境に人々の生活に大きな変化をもたらした震災の記憶を永遠に伝え続けるために』と。白と黒の色彩の違いで地震の発生した時刻を表現しているのだ。

さらに破壊されたコンクリート橋脚もある。阪神・淡路大震災では阪神高速道路3号線で道路を支えていた鉄筋コンクリート製の橋脚が破壊され、635メートルにわたり高速道路が横倒しになったり、他の個所でも4地点で落橋した。そうした橋脚の一部がここに展示されている。地の底から轟音と共に湧き上がる大地震の揺れは、人の造った柱など子どもだましとでも言うように、いとも簡単に破壊し続けた。こうした揺れに、現代科学はどこまで対抗し得るのか、あらためて考えさせられる。

大地震は場所と時を変え、特徴を変え現代社会を襲ってくる。われわれは神戸の教訓を忘れず、南海トラフ巨大地震を甘く見ず、立ち向かうしかない。

(森隆/日本ペンクラブ会員)

建物南側の一角に設置された慰霊モニュメント

崩れた橋脚

【地震メモ】

1995年1月17日、午前5時46分に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)。神戸市をはじめ芦屋市、西宮市などの帯状の地域で最大震度7を観測。死者約6400人、全半壊家屋約25万棟もの甚大な被害を発生させた。地震後、こうした地区では震災の風化を止めるべく、多くの場所に石碑やモニュメントが建立されている。

【参考】

「人と防災未来センター」パンフレット

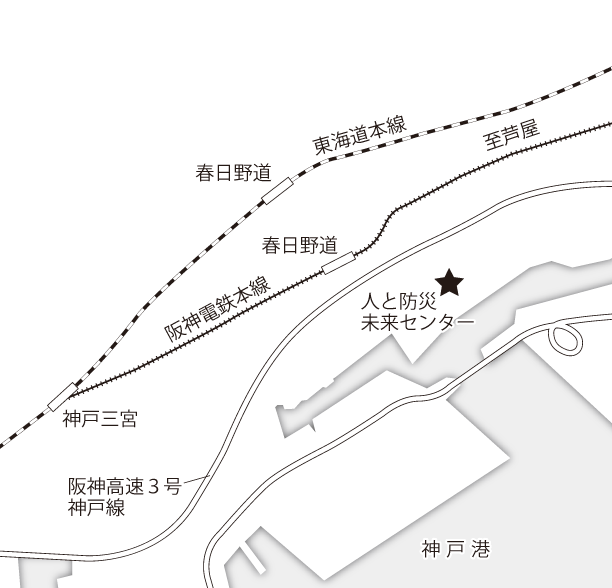

【アクセス】

阪神電鉄本線春日野道駅から約0・7キロ